近日,各地马拉松赛事

开始紧锣密鼓举办

大规模的高危险性体育赛事下

意外风险成为我们需要规避的重要问题

如何降低运动中的意外风险?

我们个人需要怎么做?

今天小编带你一起看

了解运动时心血管风险

参加运动训练、准备提升运动等级或者合并心血管危险因素的人群,运动进行前医学筛查、心血管疾病风险筛查与分层非常重要。

运动是心血管疾病预防、治疗、康复非常重要的策略和措施,适量的体力活动能够提高心肺耐力、降低心血管疾病的发生率及全因死亡率。虽然在参与运动时发生心肌梗死、心源性猝死等严重心血管事件概率很低,但当年龄偏大、有基础性疾病、选择了不适合自己的运动项目、在不合适的时间点运动或者进行了较高强度、较长时间运动时,还是有一定的发生风险,且一旦发生往往会造成较大的社会影响。

因此,了解运动时心血管风险,学习如何科学运动健身,可有效降低严重心血管事件的风险。关于如何防范运动相关猝死或心血管意外,有中国专家共识进行解答,具体内容如下:

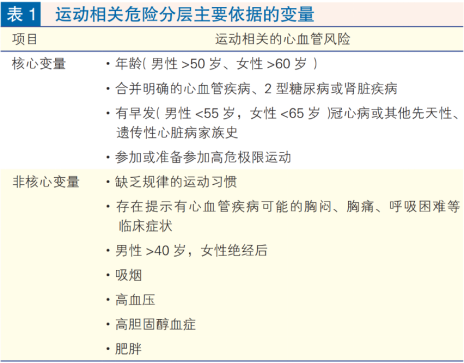

共识提到应该用心血管危险分层进行评估,危险分层的主要依据变量如下:

根据上图显示,将运动的心血管风险评估分为了低风险等级(低危)、高风险等级(高危)。

低风险等级(低危):不存在核心变量并且最多存在1项非核心变量。

高风险等级(高危):核心变量≥1项或非核心变量≥2项。

你可以通过上述方法进行简单的评估定级。对于存在心血管疾病的高危人群,建议至医疗机构进行运动训练,直至风险降级;对于低危心血管疾病人群,可以考虑居家训练,或者在医疗机构或者有监测条件场所进行运动训练,会有全方位监护和专业人员把控风险;对于居家锻炼的人群,可以考虑佩戴监测设备,对心率等简单的指标进行长期监控。可穿戴类设备虽有助于自我监控和运动强度的调整,但是对于高危患者,还是建议到医院进行评估和训练。

如果不佩戴监测设备,我们也有可以把控的指标,这类指标主要依赖症状、自主疲劳评分和说话试验。例如:在进行中等强度的体力活动时,说话达到马上就要断句的程度。提醒:如果在达到中等强度前,个体出现了胸痛,憋气等症状,则要停止运动,进行医学筛查。

运动过程中,遇到紧急情况怎么判断和应对?

如果你在运动过程中,出现不适情况,建议立即停止运动,坐下休息。血压波动、心率增快、呼吸困难、心绞痛等情况,均可以在休息后得到缓解。在下一次运动训练时,针对上次情况,酌情调整运动方案。如果休息后,仍然不能缓解,则需要医学咨询。

运动中最危险的情况就是心源性猝死。降低心源性猝死发生最有效的手段是每次运动前进行症状评估,早期识别风险,进行预防。但是一旦出现了心源性猝死,需要立即启动急救流程。进行呼叫和求助的同时,尝试进行心肺复苏。

对于个人的运动前建议

个人在进行体育活动前,应了解心脏相关症状,学会把控运动强度,理解体育锻炼应遵循规律,运动量应在监控下逐渐增大,循序渐进;了解运动可能导致的风险和何时需要终止运动及时就医。

在运动时,应该循序渐进。一般在运动计划开始的4-6周中,每1-2周将每次训练时长延长5-10min。当规律锻炼至少1个月后,可在接下来的4-8个月,逐渐增加频次、强度、时间,以达到推荐的个体化的运动数量和质量。总的来说,运动可以提高心肺耐力,降低心血管疾病发病率和全因死亡率;运动对心肺功能的影响有剂量依赖效应,推荐长期坚持;高强度运动可能存在一定风险,必要时进行医学评估;初始运动,或新发症状,或拟提升运动强度的人,推荐进行心血管危险分层及进入相应的评估流程。

扫码关注福建体育微信

扫一扫在手机上查看当前页面